بداية، أود التنويه هنا، بأنني لا أتحدث في هذا المقام عن النخب الوظيفية التي تعيّنها السلطة لاعتبارات لامجال لذكرها، وإنما أتحدث عن نقاط القوة الحقيقية في المجتمعات، وعن أصحاب الضمير الوطني الذين يعبرون عن اتجاهات الرأي العام الحقيقية في المجتمع. ففي الحالة السورية، وعلى الرغم من التشوهات البنيوية التي أصابت المجتمع السوري نتيجة معادلات سلطوية على مدى عقود أدت إلى إزاحة العديد من النخب السورية عن الواجهة السياسية والاجتماعية لاعتبارات سياسية في المقام الاول، إلا أن النخب السورية مازالت تحمل بوصلة النجاة لهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا. إذ أنها هي القادرة على رسم خارطة الخلاص الوطني وترميم التصدعات الخطيرة التي ظهرت في بنيان المجتمع السوري.

هنا، يجب التنويه بأن هذه النخب قد تعرضت إلى التهميش والاستبعاد لحساب النخب الوظيفية، التي تم فرضها من قبل السلطة الحاكمة في جميع العهود. هذا الفرض للنخب الوظيفية اعتمد على تفاضل سياسي قائم على الولاء كمعيارا للقرب من السلطة أوللبعد عنها، دون اعتبار للكفاءة والنزاهة والقدرة على التأثير. مما أدى في النهاية إلى إبعاد النخب الحقيقية عن ممارسة دورها. وللمفارقة، وفي اعتراف ضمني بداية من السلطة ثم من المعارضة، فقد لجأ الطرفان بعد اندلاع النزاع وتفاقمه واتساعه ليشمل مساحات واسعة من البلاد، إلى نخب مهمشة بشكل كبير طلباً للتدخل ومحاولة الوساطة والتهدئة. والسبب في ذلك يتمثل في عجز النخب الوظيفية عن التأثير في المجتمع لأسباب عديدة، يبدو بعضها وبشكل افتراضي وكأنه انتقامي من أطراف النزاع. إذ أن تلك النخب الوظيفية تتألف من سوريين أقل خبرة وتأثيراً من أولائك الذين ينتمون إلى النخب المجتمعية الحقيقية. وسوريوا النخب الوظيفية هم من تصدر المشهد في الحرب، وهؤلاء لايقلوا غُلوَّاً عن أطراف النزاع، وإن عزَّ التشبيه.

عموماً، فقد صادرت الحرب خيارات السوريين كأفراد، و بلا استثناء لأي سوري. إذ أصبح الجميع بشكل ما وقودا للحرب والفوضى والدمار. خلال ذلك، وأتحدث هنا من زاويتي الشخصية، تأكد للسوريين بما لايدع مجالاً للشك، هشاشة الشعارات التي كانت مرفوعة، والتي كانت موضع التنظير في الندوات والصحف، ومن أهمها مبدأ المواطنة، الذي هو أرقى منتج حضاري توصلت إليه البشرية، حيث لم يصمد الانتماء الوطني عند جميع الأطراف على أرض الواقع. فالحرب جعلت السوريين يرتدّون الى انتماءاتهم البدائية، أي ما دون الوطنية، بعد أن فشل انتماؤهم لوطن واحد في ضمان حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق الحياة، تجاه أطراف النزاع، فارتد المجتمع السوري حضاريا الى الحقبة الأولى لتأسيس الدولة السورية، أي حقبة ما بعد الحكم العثماني قبل مئة عام تقريبا.

ففي هذه الحقبة كانت النخب السياسية والمجتمعية السورية عاجزة عن تحديد الهوية السورية بعد انهيار الدولة العثمانية. إذ تراوحت الهوية السورية بين القومية العربية والانتماء الإسلامي واعتناق الاشتراكية أو الشيوعية. واستمر هذا حتى استلام البعث للسلطة عام 1963، حيث تم حسم الموقف بالقرار الحزبي الفردي بأن سوريا هي مجرد دولة مؤقتة لها صفة القطرية تنتظر قيام دولة الوحدة العربية. والملاحظ بأن سوريا شهدت ابتداءاً من أول دستور وضعته الجمعية التأسيسية في الثالث من تموز/يوليو 1920 وحتى دستور عام 2012 تسعة دساتير. هذا ما يمكن تفسيره بأن العقد الاجتماعي والسياسي السوري هش جداً، وخاصة بعد أن تدرج العسكر من القوة الرئيسية في الحياة السياسية السورية، إلى الحاكم الأوحد للبلاد، إذ استولت السلطة العسكرية عملياً على الدولة والسياسة والمجتمع. إذاً، فالقصة ليست قصة عشرة أعوام من الحرب من عمر سوريا التي نعرف، بل هي مسألة التدمير الممنهج، إن صح التعبير، لبلد كان الأكثر حيوية في الشرق الاوسط بفضل ما يمتلكه من ثروات متنوعة، على رأسها الإنسان.

وكغيره من المجتمعات يزخر المجتمع السوري بهويات جزئية قائمة على اعتبارات قبلية، إثنية أو دينية مذهبية. كما أن التنوع يمتد إلى الهويات الحزبية والإيديولوجية الأخرى البعيدة عن التطرف، والتي تثري الهوية الوطنية السورية. فهذا التنوع هو الضمانة الحقيقية للمجتمع السوري، على عكس ما تم تصويره في خضم الاصطفاف المحموم على ضفتي المحرقة. ولعل الإصرار المريب من قبل أطراف النزاع على تفكيك البنية المجتمعية السورية من خلال الخلط المتعمد بين الوطن والسلطة، وفرز مكونات المجتمع إلى موالاة ومعارضة كخيار وحيد وحتمي على حساب الهوية الوطنية، وعلى حساب التطور التاريخي لأية أمّة، يَسْقُط من خلاله بالضرورة أي انتماء دون الانتماء للوطن. على أن الفرز على أساس المعارضة والموالاة أفرز الكثير من الخلافات التي يصعب تجاوزها، حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. وهذا ما قاد البلاد إلى مانحن فيه، ليبدو مجتمعنا السوري منهاراً اجتماعياً، وذلك في سياق موازٍ للمشهد العام المأساوي.

اليوم، وبعد هذا النزيف العبثي خلال سنوات الحرب وما نتج عنه من أزمات وكوارث لاتقل خطورة عن الحرب ذاتها، من فقدان جيل أو أكثر من فئة الشباب ودمار للبنية التحتية واللجوء والشتات والمفقودين والمعتقلين ومعوقي الحرب والمخطوفين ومجهولي المصير والأيتام والأرامل والثكالى والانهيار الاقتصادي والفقر والجوع، بات جميع السوريين على اختلاف مواقفهم يتساءلون في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية عن السبيل إلى إنهاء هذا الوضع بأي ثمن. وما زاد من حيرتهم ويأسهم استمرار الصراع العسكري من جهة، وعدم قدرة أطراف النزاع الوصول إلى أي بادرة حل سياسي. إذ أن التجاذبات السياسية زادت حدتها في ظل وجود قوى عسكرية أجنبية تخشى الانزلاق في صراع طويل الأمد يرهقها عسكريا واقتصاديا، عدا عن التخوف من الصدام العسكري المباشر فيما بينها. وهذا قد يدفع تلك القوى للتفكير في فرض أي حل يضمن، إضافة إلى مصالحها في سوريا، حالة من حالات الاستقرار، دون الاهتمام تحت أي عنوان سيكون هذا الحل. تلك الحالة هي التي أدت تماماً بأطراف النزاع إلى رفع درجة التوتر السياسي، بهدف الوصول إلى أضخم المكاسب من القوى العسكرية المتحالفة معها على الإقليم السوري.

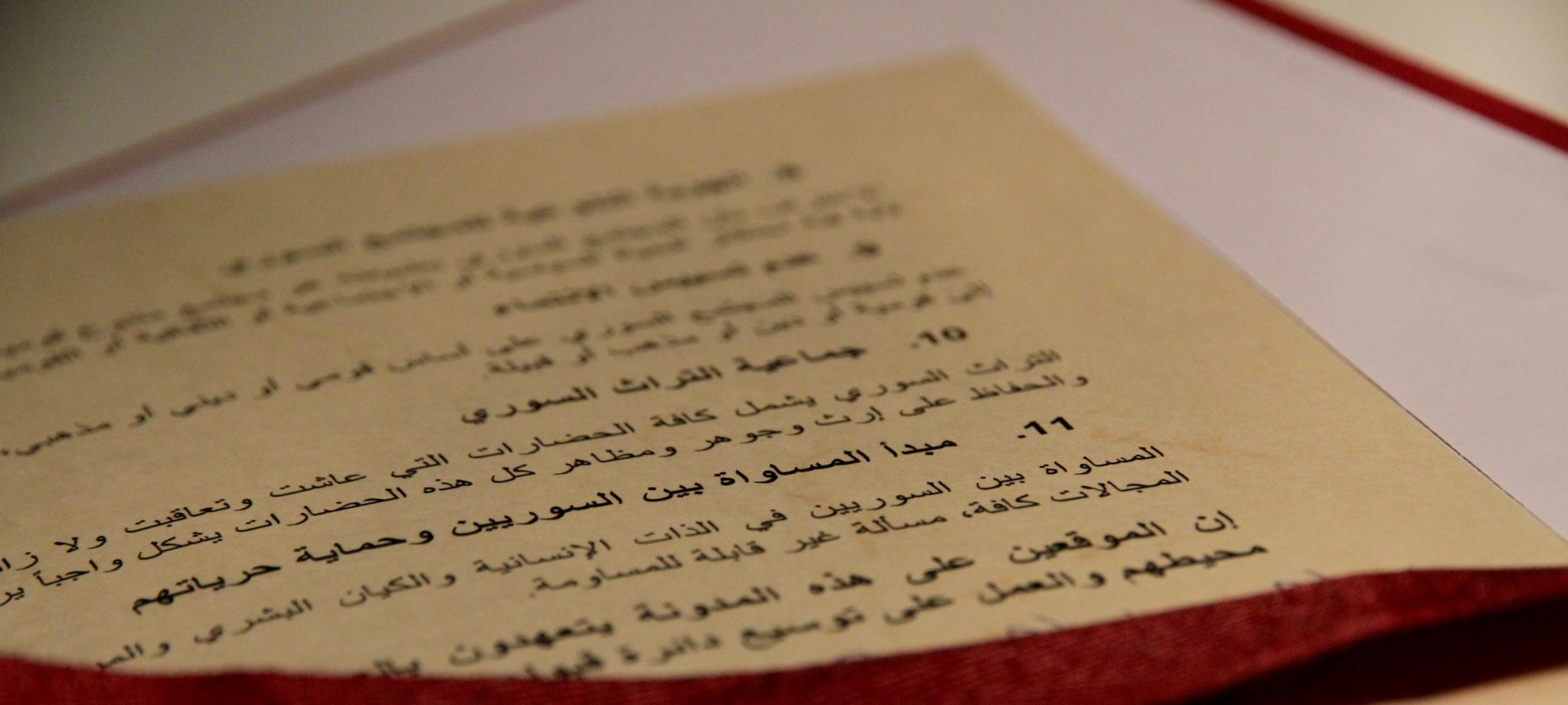

في ظل هذا الواقع المعقد يبدو أنه لا معدى عن طرح السؤال حول الحل في سوريا: أين يبدأ؟ فالعكسريون من كل الأطراف يقترحون إنشاء مجلس عسكري مشترك، والسياسيون يقترحون إنشاء جسم سياسي جديد، والقانونيون يتحدثون عن العدالة والمحاسبة، والناشطون الحقوقيون يتحدثون عن الحوار وحقوق الإنسان والديمقراطية. ونحن في مجلس المدونة السورية اجتهدنا لجمع كل هذه الرؤى في مدونة السلوك لعيش سوري مشترك، والتي احتوت على أحدى عشر بنداً، كانت ثمرة حوارات ونقاشات على مدى عامين، اشترك فيها نخب وطنية سورية من داخل سوريا وخارجها. هذه النخب عبرت عن رغبة صادقة في الحفاظ على وحدة الاراضي السورية، والمحاسبة، وجبر الضرر، ومتابعة الملف الانساني، ومبدأ المساواة وعدم تهميش أي مكون سوري. في النهاية، وبغض النظر عن كوني عضواً في هذا المجلس، فإن هذه الرؤى تبدو وكأنها وصفة أشبه بالترياق القادر على إنعاش الجسد السوري من الموت السريري، وإعادته للحياة كما نأمل.

رثعان العبد الجادر ©